In diesem Artikel:

- Was ist die SAC-Wanderskala

- Was wird in der Wanderskala beurteilt?

- Was wird nicht in der Wanderskala beurteilt?

- SAC-Wanderskala vs. DAV-Skala

- Wo kommt die SAC-Skala zum Einsatz?

- Beispiele und praktische Anwendungsfälle der SAC-Skala

- Probleme bei der Anwendung der SAC-Skala

- Nützliche Tipps für Bergwanderer

„Wie schwer ist denn eigentlich der Weg?“ Diese Frage hast du dir bestimmt auch schon mal vor einer Wanderung gestellt. Manchmal kann man das gar nicht so einfach beantworten, denn es hängt von vielen Faktoren ab. Aber heute hat ja bekanntlich niemand mehr Zeit. Wir wollen einfach nur eine schnelle Auskunft und sofort loswandern!

Und genau an dieser Stelle verspricht die SAC-Wanderskala eine einfache Lösung, um die vielleicht am häufigsten gestellte Frage bei der Tourenplanung zu beantworten.

Schauen wir uns diese mysteriöse Skala also mal etwas genauer an!

Was ist die SAC-Wanderskala?

Die SAC-Wanderskala ist eine Skala zur Bewertung der technischen Schwierigkeit von Bergwegen. Sie wurde 2002 vom Schweizer Alpen Club SAC eingeführt und zuletzt 2023 aktualisiert (siehe unten). Die Skala teilt Bergwege in 6 Schwierigkeitsgrade ein: T1 – T6. T steht hierbei für „Trekking“.

Das Grundprinzip ist schnell erklärt: T1 sind die einfachsten Wege, T6 die schwierigsten. Die komplette Skala sieht demnach so aus:

- T1: Wandern

- T2: Bergwandern

- T3: Anspruchsvolles Bergwandern

- T4: Alpinwandern

- T5: Anspruchsvolles Alpinwandern

- T6: Sehr schweres Alpinwandern

Soweit so gut. Aber was bedeutet das jetzt genau? Um das noch ein bisschen verständlicher zu machen charakterisiert der SAC jeden Grad mit einigen kurzen Stichworten, damit man die geplante Tour besser beurteilen kann:

SAC T1: Wandern

Breite, gut gebahnte Wege. Falls vorhanden sind ausgesetzte Stellen sehr gut gesichert. Keine speziellen Anforderungen, die Orientierung ist in der Regel auch problemlos ohne Karte möglich.

SAC T2: Bergwandern

Durchgehender Weg, aber das Gelände ist teilweise schon steil. Die Gefahr eines Absturzes ist nicht ausgeschlossen. Elementare Trittsicherheit und elementares Orientierungsvermögen sind erforderlich.

SAC T3: Anspruchsvolles Bergwandern

Der Weg ist nicht mehr überall zwingend sichtbar, ausgesetzte Stellen mit Absturzgefahr werden häufiger. Diese sind aber meist durch Drahtseile, Steigbügel etc. versichert. Trittsicherheit und elementares Orientierungsvermögen sind erforderlich, evtl. braucht man schon die Hände, um das Gleichgewicht zu halten.

SAC T4: Alpinwandern

Häufig steil und weglos, in vielen Fällen nur noch Wegspuren. Einzelne einfache Kletter- bzw. Kraxelstellen (Schwierigkeit I nach UIAA) sowie Schneefelder und einfache Gletscherpassagen können auftreten. Gute Trittsicherheit und gutes Orientierungsvermögen sind erforderlich.

SAC T5: Anspruchsvolles Alpinwandern

Sehr steiles, raues und häufig wegloses Gelände. Die Kletterstellen reichen bis zum Schwierigkeitsgrad II. Das Gelände ist ausgesetzt, über längere Strecken besteht Absturzgefahr. Sehr gute Trittsicherheit und Orientierungsvermögen erforderlich, außerdem Gespür für die Routenfindung und Kenntnisse zur Beurteilung des Geländes.

SAC T6: Sehr schweres Alpinwandern

Überwiegend wegloses, sehr steiles, sehr exponiertes Alpingelände, in dem über längere Strecken erhöhte Absturzgefahr besteht. Vertrautheit mit stark ausgesetztem Gelände, ausgeprägte Trittsicherheit, Orientierungsvermögen und alpine Erfahrung erforderlich.

Hier ist die Übersicht der SAC-Wanderskala als Grafik – Klicke sie zum Vergrößern an:

Kleines Alpin-Glossar

Vielleicht wirst du festgestellt haben, dass in den Erläuterungen der Skala einige Fachbegriffe aus dem alpinistischen Bereich auftauchen. Diese Begriffe sind für Anfänger nicht unbedingt selbsterklärend, aber zum Verständnis wichtig. Ich habe sie dir hier einmal in der folgenden Liste übersichtlich aufgeführt:

Was wird in der SAC-Wanderskala beurteilt?

Oben hatte ich es bereits erwähnt, aber nochmal schnell zum Mitschreiben: Die SAC-Wanderskala ist eine Skala zur Beurteilung der technischen Schwierigkeit von Bergwegen. Ich reite da ein bisschen drauf rum, weil der Begriff „technische Schwierigkeit“ nicht alles aussagt. Einige Aspekte werden in dieser Skala bewusst ausgeklammert. Dazu gleich noch weiter unten.

Konkret bewertet die SAC-Skala ausschließlich die folgenden vier Bereiche:

- Geländeschwierigkeit

- Ausgesetztheit bzw. Exponiertheit

- Orientierungsschwierigkeit

- Absturzgefahr

Die Bewertung erfolgt immer anhand der schwierigsten Stelle einer bestimmten Route, der sogenannten Schlüsselstelle. Ein einfacher, 10 Kilometer langer Wanderweg im Schwierigkeitsgrad T2, der für einige dutzend Meter durch einen stark exponierten Steilhang mit T5 führt, würde demnach insgesamt als T5 bewertet – auch wenn dieses Stück nur sehr kurz ist.

Teilweise werden längere Wege in einzelne Abschnitte aufgeteilt, die dann individuell bewertet werden. Das findest du manchmal in Wanderführern, die die SAC-Skala verwenden. Der Weg von einer Berghütte zum Pass wird dann beispielsweise mit T3 angegeben, der Passübergang selbst mit T4, der Weg danach ist dann wieder T3. Manchmal wird aber auch einfach der komplette Weg mit der schwierigsten Stelle bewertet.

Lese-TippSicher am Berg: Bergwandern – Sicher unterwegs auf Wegen und Steigen

Ideale Bedingungen wichtigste Voraussetzung

Ein weiterer wichtiger Punkt: Die Bewertung eines Wegs erfolgt immer unter der Voraussetzung idealer Bedingungen. Damit ist Folgendes gemeint:

- gute Witterung, kein Regen

- gute Sicht

- trockenes Gelände

- normaler Wasserstand in den Bächen

- schneefreie Hänge (sofern unterhalb der Schneegrenze)

Warum ist das wichtig? Aus folgendem Grund: Im Gebirge kommt es häufig zu plötzlichen Wetterumschwüngen. Und bei schlechtem Wetter wird auch ein einfacher Weg schwerer zu begehen. Nehmen wir z.B. einen technisch einfachen, aber steilen Weg im Grad T3. Beim Einzug einer Schlechtwetterfront kann sich dieser Weg in ein unüberwindbares Hindernis verwandeln, z.B. wenn es durch die Nässe zu rutschig wird oder der Regen im schlimmsten Fall gefriert und du plötzlich vor vereisten Felsen stehst, für die man Steigeisen bräuchte.

Wichtig: Keine Skala zur Gefahrenbewertung!

Wir wissen jetzt also, dass die Skala die technischen Schwierigkeiten eines Wegs beurteilt. Interessant ist aber auch, welche Faktoren nicht bei der Bewertung berücksichtigt werden. Und das sind einige. Die Skala sagt beispielsweise nicht aus, wie lang die schwierigen Stellen sind. Oder in welcher Höhe sie sich befinden. Oder wie weit du vom nächsten Ort entfernt bist. Du kannst daraus nicht zwingend ableiten, wie gefährlich eine bestimmte Route ist. Die SAC-Wanderskala ist keine Risiko- bzw. Gefahren-Skala.

Nicht berücksichtigt bei der Bewertung eines Wegs werden die folgenden Punkte:

- Länge der Route

- Abgeschiedenheit

- Höhenlage

- Häufigkeit der Begehung

- Länge der schwierigen Passagen

- Objektive Gefahren wie Wettersturz, Steinschlag und Lawinen

Diese Punkte spielen bei der Planung einer Wandertour natürlich auch eine Rolle. Es macht einen Riesenunterschied, ob die Schlüsselstelle nur ein kurzes Stück ist, sagen wir mal eine 3 Meter hohe Steilstufe, oder du stundenlang auf einem schmalen, ausgesetzten Gebirgsgrat läufst, bei dem auf beiden Seiten ein hunderte Meter tiefer Abgrund gähnt. Und auch eine technisch einfache Route kann potentiell gefährlich werden, z.B. wenn sie durch besonders abgelegene Gegenden führt, in denen im Notfall keine Hilfe zu erwarten ist.

Die Alpenvereine sind sich der Risiko-Problematik bewusst. Und auch die Unfall-Statistiken sprechen eine deutliche Sprache: Gerade Wanderer geraten in schwierigem Gebirgs-Terrain viel häufiger und schneller in gefährliche Situationen, als beispielsweise ein Kletterer, der sich im Notfall von seinem letzten Standplatz abseilen kann. Inzwischen gibt es daher Versuche, auch die Ernsthaftigkeit einer Route zu berücksichtigen, z.B. indem man bewertet, wie gut sich eine Route absichern lässt. Derzeit betrifft das aber eher den Bergsport.

Beim Wandern ist die Abschätzung des Risikos schwieriger, weil zu den rein technischen Aspekten „weiche“ Faktoren dazukommen, die hier möglichweise sogar eine größere Rolle spielen. Wie misst man beispielsweise die Abgeschiedenheit einer Route? Den psychologischen Effekt, den das auf eine Person hat? Wie beurteilt man die Länge einer Strecke, wo sich doch das individuelle Leistungsvermögen jedes Wanderer stark unterscheidet? Das sind Sachen, die sich schwer in einer allgemeingültigen Skala ausdrücken lassen.

Die besten 3000er für Wanderer in den Ostalpen

50 Alpine Bergtouren in Wetterstein und Karwendel

Die 55 schönsten Hüttentreks in den Ostalpen

Immer zusätzlich einen Wanderführer verwenden

Was bedeutet das alles für uns? Zunächst mal eine Sache: Verlasse dich niemals alleine auf die Schwierigkeitsbewertung der SAC-Wanderskala, sondern ziehe immer zusätzlich Tourenbeschreibungen zu Rate. Ideal sind die klassischen Wanderführer in Buchform. Aber auch in Tourenberichten im Internet erhältst du viele wertvolle, zusätzliche Hinweise zu genau diesen Punkte, die in der Skala nicht berücksichtigt sind.

Ich schaue mir z.B. gerne Fotos oder Videos auf YouTube an. Gerade für die bekannten Regionen in den Alpen gibt es da unglaublich viel Material. Verwende hier am besten immer mehrere Quellen und verlass dich nicht auf einen einzelnen Bericht. Gerade die Beschreibungen im Internet sind häufig sehr subjektiv gefärbt. Das gilt grundsätzlich erstmal auch für die Texte hier im Blog, aber ich gebe mir Mühe so objektiv wie möglich zu sein:) Im Allgemeinen gilt: Bei Bloggern bekommst du in der Regel realistischere Infos zu einer Tour als auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und Co., wo es häufig um Selbstdarstellung geht.

SAC-Wanderskala vs. Wegeklassifizierung des DAV

Ist die SAC-Wanderskala die einzige Skala zur Bewertung von Bergwegen? Schön wäre es, aber ganz so einfach ist es nicht. Genau genommen wird sie auf den Wegen in den deutschen und österreichischen Alpen auch gar nicht verwendet. Hierzulande kommt stattdessen die 3-teilige Klassifikation in Farben des Deutschen Alpenvereins zum Einsatz:

- Talwege (keine Klassifikation)

- Blau: Einfacher Bergweg

- Rot: Mittelschwerer Bergweg

- Schwarz: Schwerer Bergweg

Diese Farben siehst du auch auf den jeweiligen Schildern der Wege. Verantwortlich für die Bewertung ist die jeweilige DAV-Sektion, die den Weg betreut und wartet. Inzwischen verwendet der DAV aber zumindest teilweise auch die SAC-Skala, z.B. bei der detaillierten Beschreibung von Touren oder Wanderwegen in Broschüren oder Zeitschriftenartikeln. Dabei werden die SAC-Grade den jeweiligen Farben zugeordnet:

- T1: einfacher Bergweg, blau

- T2 – T3: mittelschwerer Bergweg, rot

- T4-T6: schwerer Bergweg, schwarz

Die besonders schweren Routen im Bereich T5 und T6 werden darüber hinaus häufig mit der Bezeichnung „Alpine Route“ ausgewiesen. Am Einstieg dieser Routen stehen in der Regel Metallschilder mit einer entsprechenden Bezeichnung, meist noch mit dem Hinweis, dass diese Routen alpine Erfahrung erfordern und nur für Geübte empfehlenswert sind.

Damit aber nicht genug. Um die ganze Sache noch ein bisschen weiter zu verkomplizieren, gibt es im Allgäu ein eigenes Wegekonzept mit anderen farblichen Markierungen. Und auch in Österreich handhabt es der Österreichische Alpenverein ÖAV ein bisschen anders. Ja, hier kocht wirklich jeder ein bisschen sein eigenes Süppchen…

Eine Übersicht siehst du in der folgenden Grafik:

Wo kommt die SAC-Skala zum Einsatz?

Der DAV verwendet die SAC-Skala offiziell also nicht oder nur teilweise. Aber wer benutzt sie dann? Im Moment sind das noch gar nicht so viele, aber es werden immer mehr – zumindest meinem Eindruck nach. An erster Stelle würde man zunächst die großen Wanderführer vermuten. Hier wird die Skala bislang aber nur sporadisch verwendet. Ein Beispiel sind die Wanderführer aus dem Rother-Verlag*. Einige Autoren benutzen bei ihren Beschreibungen auch die T-Bewertung, hauptsächlich bei Touren im Alpenraum.

Internet-Portale auf Basis der SAC-Skala

Im Internet gibt es mehrere große Portale, die komplett auf die SAC-Skala setzen:

- SAC-Tourenportal (keine große Überraschung…)

- Bergwelten

- Hikr

Alpenvereinaktiv, das Portal der deutschen und österreichischen Alpenvereine verwendet stattdessen die auch von den Wegen bekannte Klassifizierung mit Farben. Gleiches gilt für OutdoorActive, das die Wege ebenfalls in die drei Kategorien „leicht“, „mittel“ und „schwer“ einteilt. Bei der hierzulande beliebten App Komoot sieht es ähnlich aus. Hier werden viele Touren inzwischen aber komplett algorithmisch erstellt. Die Schwierigkeits-Bewertung ist daher mit Vorsicht zu genießen.

Daneben gibt es zahlreiche größere und kleinere Seiten und Blogs, die auf die SAC-Skala setzen. Als Beispiele seien hier der Blog meiner Kollegin Romy, Etappen-Wandern, und der Tourenblog Alpine Bergtouren genannt. Ich selbst verwende hier auf der Seite ebenfalls gelegentlich die SAC-Skala. Allerdings versuche ich neben der technischen Schwierigkeit auch andere Faktoren zu berücksichtigen und bewerte Touren daher mit einer Gesamtwertung als „leicht“, „mittel“ oder „schwer“.

Neue SAC-Skala nach Aktualisierung 2023?

An dieser Stelle noch der kurze Hinweis: Der SAC hat seine Skala im Juni 2023 aktualisiert und etwas vereinfacht. Viel hat sich aber nicht geändert. Konkret wurden Empfehlungen zur Ausrüstung gestrichen, die Formulierungen vereinfacht und die Beispieltouren aktualisiert. Die größte Änderung betrifft die farbliche Zuordnung der SAC-Schwierigkeitsgrade.

Vor der Aktualisierung waren die Schwierigkeitsgrade der Skala festen Wanderweg-Kategorien zugeordnet:

- Gelb: SAC-Wanderskala T1 (Wanderweg),

- Rot: SAC-Wanderskala T2 – T3 (Bergwanderweg

- Blau: SAC-Wanderskala T4 – T6 (Alpinwanderweg)

Diese Farben sind in der Schweiz entsprechend auf den Schildern der Wege oder auf gepinselten Markierungen angegeben. Ein einfacher Wanderweg der Schwierigkeit T1 ist demnach weiß-gelb-weiß markiert, ein mittelschwerer Bergwanderweg weiß-rot-weiß und die schweren Alpinwanderwege weiß-blau-weiß.

Fließender Übergang zwischen den T-Graden

Inzwischen hat man die scharf abgegrenzte Zuordnung in der Skala aufgegeben. Die Kategorien gehen jetzt fließend ineinander über (siehe Grafik ganz oben). Ein „Bergwanderweg“ war früher z.B. ausschließlich T2 und T3. Inzwischen reicht die Schwierigkeit bis in den Bereich T4, also bis in den alpinen Bereich hinein.

Das ist einerseits realistischer, denn in der Praxis ist es häufig so: Man kann nicht genau sagen, wo ein bestimmter Schwierigkeitsgrad aufhört und der nächste anfängt. Die Realität ist zu vielschichtig und tausende von verschiedenen Wanderwegen lassen sich nur schwer in ein enges Korsett aus 6 Kategorien packen.

Andererseits war die alte Zuordnung relativ klar und verständlich und sie hat für viele Leute auch gut funktioniert. Rein praktisch dürfte sich aber ohnehin nicht viel ändern. Denn der SAC wird bestimmt nicht alle existierenden Schilder austauschen. Und auf den bestehenden Schildern sind ohnehin nur die Farben angegeben und nicht die T-Bewertung.

Lese-TippBasiswissen: Bergwandern – Bergsteigen

Was heißt das alles in der Realität?

Okay… einmal durchatmen. Das war bis hierhin viel Theorie und viele Zahlen. Und ich geb zu – als ich mich vor ein paar Jahren, das erste Mal mit der SAC-Skala beschäftigt habe, fand ich die ganzen Klassifikationen am Anfang auch etwas verwirrend. Vor allem, wenn man selbst noch gar nicht so viele Wanderungen gemacht hat und die Zahlen gar nicht richtig interpretieren kann.

Für den Anfang kannst du dir erstmal zwei einfache Regeln merken:

- T1-T3: Normale Wanderungen

- T4-T6: Schwere bis sehr schwere Unternehmungen für Fortgeschrittene

SAC T1-T3: Normales Wandern

Das, was wir landläufig als „Wandern“ oder „Bergwandern“ bezeichnen, fällt fast vollständig in den Bereich T1 – T3. Dazu zählt die überwiegende Mehrzahl der Hüttentouren und Tageswanderungen in den Alpen. Gerade die Touren im Bereich T3 sind nicht zwingend einfach und können weniger erfahrene Wanderer auch schon an ihre Grenzen bringen. In der Regel sind Wanderungen dieser Schwierigkeitsgrade aber für jedermann zugänglich.

Einige bekannte Hüttentouren, z.B. der beliebte Berliner Höhenweg, haben an einem oder zwei Tagen auch mal einen schwierigeren Abschnitt im Bereich T4. Und natürlich gibt es auch berühmt-berüchtigte Wanderungen wie den Augsburger Höhenweg oder die bekannte Watzmann-Überschreitung, die bis in den Grad T5 hochgehen. Diese Touren haben aber auch genau daher ihren Ruf – eben weil solche hohen technischen Schwierigkeiten für die meisten Wanderer außergewöhnlich sind.

SAC T4-T6: Schwere Wanderungen für Fortgeschrittene

T4 ist der Schwierigkeitsgrad, bei dem viele – auch erfahrene – Wanderer sagen: „Okay… bis hierhin, aber dann ist Schluss.“ Ab hier beginnt die Grenze zwischen Wandern und Bergsteigen zu verschwimmen. Daher sind Erfahrungen und Kenntnisse gefordert, die teilweise schon bis ins Alpinistische hineinreichen. Dazu zählen Kletterfähigkeiten, eine sichere Beurteilung des Geländes und des Wetters, psychische Belastbarkeit und an allererster Stelle eine realistische und ehrliche Einschätzung der eigenen Fähigkeiten.

Wanderungen ab T4 sind meiner Erfahrung nach der Punkt, an dem Ungeübte üblicherweise Muffensausen bekommen. Ein Absturz hätte hier nämlich schon ernstere Folgen als nur ein paar blaue Flecken. Das ist vor allem eine starke psychische Belastung, die schnell zu Blockaden führen kann, wenn man diese Art von Gelände nicht so gewohnt ist. Insgesamt haben Exkursionen in diesen hohen Schwierigkeitsgraden nur ansatzweise mit dem zu tun, was wir uns im Normalfall unter einer Wanderung vorstellen.

Besondere Ausrüstung für schwere Wanderungen

Durch die höhere Anforderungen benötigen schwere Wanderungen im Gebirge evtl. eine angepasste und/oder zusätzliche Ausrüstung. Schau dir vorher also gut die Tourenbeschreibung an und prüfe die jeweiligen Anforderungen. Eventuell brauchst du für eine bestimmte Tour einen oder mehrere der folgenden Ausrüstungs-Gegenstände :

- Feste Wanderstiefel mit verwindungssteifer Sohle*, evtl. sogar steigeisentauglich

- Klettersteigset* zur Selbstsicherung

- Bandschlinge* + Karabiner*, z.B. zum Einhängen in eine Rastschlinge (hilfreich bei schweren Klettersteig-Passagen)

- 20 Meter statisches Seil* zum Errichten einer Seilbrücke und Sichern im Falle von Blockaden

- Handschuhe* zum Schutz beim Greifen in die Drahtseile

- Steinschlaghelm*

- Grödel* bzw. Leichtsteigeisen*

- Eispickel*

- GPS-Notfallsender*

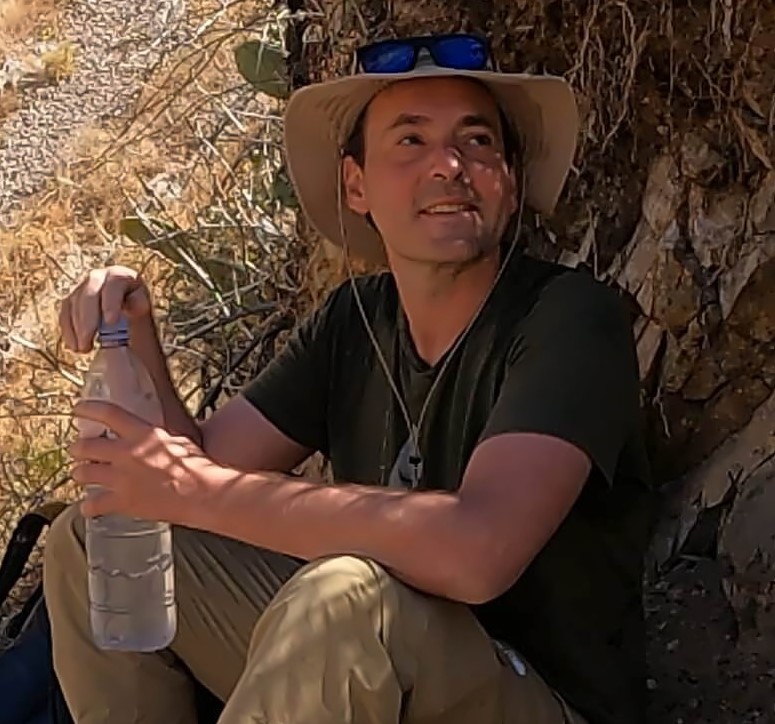

Beispiele und persönliche Erfahrungen mit der SAC-Skala

Damit das Ganze mal ein bisschen anschaulicher wird, im Folgenden einige Beispiele von meinen diversen Wanderungen in den letzten Jahren. Bis auf Beispiel 4 stammen alle aus den Alpen. Die SAC-Skala lässt sich – mit einigen Abstrichen – aber auch auf Gebirgswege in anderen Teilen der Welt anwenden. Ich verwende bei der Beschreibung die alten Bezeichnungen des SAC für die Schwierigkeitsgrade, weil ich diese weiterhin sinnvoll finde, um die Kategorien voneinander abzugrenzen.

T1: Wandern

Wege der Kategorie T1 sind die einfachsten Bergwege. Das Gelände ist hier eher hügelig als gebirgig, es ist immer eine klare und deutliche Wegspur erkennbar. Steile, ausgesetzte Stellen gibt es praktisch nicht und wenn doch, sind sie so gut abgesichert, dass ein Absturz im Normalfall ausgeschlossen werden kann. Ein typisches Beispiel dafür wäre ein Wanderweg oberhalb einer Bachböschung mit einem Geländer. Man könnte da theoretisch zwar auch runterfallen, aber das ist schon ziemlich unwahrscheinlich. Viele Wanderwege in den Mittelgebirgen fallen in die Kategorie T1.

Beispiel T1:

Unterwegs in den alpinen Wiesenlandschaften der Berchtesgadener Alpen auf dem Wanderweg zur Wimbachklamm. Einfaches, freundliches, gutmütiges Gelände ohne große Höhenunterschiede und ein breiter Weg, der sich immer schön gleichmäßig und ohne Unterbrechungen durch das Gelände bahnt. Wegweiser und Markierungen waren ausreichend vorhanden. Im Normalfall könnte man auf solchen Wegen auch ohne Karte laufen und navigieren, wenn man den Weg nicht verlässt und sich an den Schildern orientiert.

T2: Bergwandern

In der Kategorie T2 finden wir die klassischen Bergwege: Schmale, teilweise steinige Wege, die stellenweise auch schon durch beachtlich steiles Gelände verlaufen. Auch ausgesetzte Abschnitte können vorkommen. Diese sind dann aber meist nur kurz und in der Regel mit Drahtseilen oder Steigbügeln versichert. Die Orientierung ist im Normalfall kein Problem, da hier immer noch eine durchgehende Wegspur vorhanden ist. In den Alpen fallen viele Hüttenzustiege, teilweise auch die Verbindungswege zwischen den Hütten in den Bereich T2.

Beispiel T2:

Ein leichter Abschnitt des bekannten Stubaier Höhenwegs entlang des Habicht-Massivs. Kein einfacher Spaziergang, da es an der Seite schon recht steil die Grashänge runterging. Ich musste hier also doch ein bisschen aufpassen. Der Weg war aber durchgängig gut erkennbar und wies auch keine Unebenheiten oder besonders schwieriges Terrain auf – im Prinzip also eine schöne, entspannte Wanderung. Es kann aber auch solchen „einfachen“ Wegen zu Unfällen kommen: Ich bin unterwegs an mehreren Gedenktafeln für verunglückte Wanderer gekommen.

T3: Anspruchsvolles Bergwandern

Wege der Kategorie T3 sind die schwierigeren Bergwege, denen man in den Alpen häufig zwischen 2.000 und 3.000 Metern begegnet. Einfache Gipfelzustiege zählen ebenfalls dazu. Ab diesem Schwierigkeitsgrad gibt es stellenweise nur noch Wegspuren, etwa wenn die Route durch steiles Schrofengelände führt. Auch ausgedehnte Blockfelder sind charakteristisch für diese Kategorie. In der Regel ist das aber alles noch ausreichend markiert. Das Gelände ist stellenweise sehr steil, Kraxelpassagen im Schwierigkeitsgrad I kommen gehäuft vor, meist aber noch gesichert. Für weniger erfahrene oder Gelegenheitswanderer sind solche Wege unter Umständen schon zu schwer.

Beispiel T3:

Der letzte Abschnitt des Wanderwegs zur Rinnenspitze, einem der bekanntesten (weil am leichtesten zugänglichen) 3.000er in Tirol. An vielen Stellen gab es hier schon keinen durchgängigen Weg mehr, wenn die Route durch Blockfelder führte. Man musste da gut aufpassen, nicht abzurutschen oder den Fuß unter einem Fels einzuklemmen – Stichwort: Trittsicherheit. Deshalb kamen wir dort auch nur langsam voran. Wie man auf dem Bild erkennt, ist der Weg zum Gipfel schon recht steil. Einige der Wanderer mit Bergführer hatten hier Probleme, sowohl konditionell als auch durch die ungewohnte Exponiertheit.

T4: Alpinwandern

T4 ist spannend, weil hier ein Sprung auftritt. Etwas vereinfacht kann man sagen: Ab jetzt wird es wirklich ernst. Richtige Wege sind hier schon eher die Ausnahme. Stattdessen bewegt man sich über schwach definierte Gebirgssteige oder markierte Routen durch das freie Gelände – die Markierung erfolgt sehr häufig mit Steinmännchen. An vielen Stellen brauchst du jetzt auch zwingend die Hände, z.B. um längere Steilaufschwünge zu überklettern oder dich an absturzgefährdeten Stellen festzuhalten. Die Kletterschwierigkeiten können in Einzelfällen schon bis zum unteren II. Grad reichen.

Beispiel T4:

Das Lefka-Ori-Gebirge in Kreta. Die Tour führte stundenlang durch anhaltend steiles, fast vollständig wegloses Karst-Terrain, wo ich immer wieder längere Abschnitte kraxeln musste – auch an einzelnen exponierten Stellen. Das Potential für schwere Unfälle war da, aber nicht permanent. Dennoch war das längst keine normale Wanderung mehr. Bei einem Wettersturz wäre dieses Gelände schon recht gefährlich, weil ein schneller Rückzug in dem weglosen, verblockten Gelände unmöglich ist und die Orientierung ohnehin anspruchsvoll ist. Dazu kommt die schnelle körperliche Verausgabung durch das schwierige Terrain.

T5: Anspruchsvolles Alpinwandern

T5 ist quasi die direkte Fortsetzung von T4. Die Wege – sofern vorhanden – sind noch schmaler, noch steiler, das Gelände noch ein Stückchen exponierter. Teilweise werden jetzt auch schon senkrechte oder fast senkrechte Steilpassagen für längere Zeit im Kletter-Grad II überwunden – sowohl im Auf- als auch im Abstieg. Sicherungen sind Glückssache und auch an stark ausgesetzten Stellen nicht unbedingt vorhanden. Ob und wie viele Markierungen es gibt, hängt vor allem davon ab, wie oft die Route begangen wird. Diese Touren werden häufig aber gerade eben nicht so oft begangen.

Beispiel T5:

Traverse der Strette de Casé im Val-Grande-Nationalpark in den Südalpen – eine Wildnis-Route, die im schwierigsten Abschnitt mehrere steile Felskanäle und fast senkrecht abfallende Steilgrasflanken durchquert. An einigen Stellen gab es noch eine schwach erkennbare Wegspur, der überwiegende Teil der Route war weglos. Sehr unübersichtliches, forderndes Gelände, vor allem mental. An den stark exponierten, rutschigen Grashängen darf man sich keinen einzigen Fehler erlauben. Zusammen mit der schwierigen Orientierung führte das dazu, dass wir sehr langsam unterwegs waren und die Tour viel länger als geplant dauerte – statt 7 über 10 Stunden.

T6: Sehr schweres Alpinwandern

T6 stellt die schwierigste Stufe der Wander-Skala dar. Fraglich ist aber, ob man hier überhaupt noch mit gutem Gewissen von Wandern reden kann. Eigentlich ist T6 der Übergang zum technischen Felsklettern. Das sind Routen, die man im Normalfall absichern würde, bei denen das aufgrund des Geländes aber häufig nicht möglich ist. Beispiele dafür sind unübersichtliche, stark zerklüftete Felspassagen, extrem steiles Geröll, Schneefelder mit einem Neigungswinkel über 40°, schmale Felsgrate oder Steilgrashänge, die keinen verlässlichen Halt für Bohrhaken bieten. Eine beliebte T6-Wanderung (wenn man das Wanderung nennen will) in Deutschland ist der Jubiläums-Grat von der Alpspitze zur Zugspitze.

Beispiel T6:

Hochtour mit Klettern im Grad II und Gletscherkontakt in den Stubaier Alpen. Die Kletterpassagen hatten wir teilweise abgesichert, deswegen ist es genau genommen keine „echte“ T6-Wanderung. Abgesehen davon beschränken sich meine Erfahrungen mit T6 auf Verhauer beim Kraxeln, bei denen ich aus Versehen in solchem Gelände gelandet bin. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich solche „Wege“ überhaupt freiwillig machen will. Nicht nur, weil es technisch schwierig ist. Die ungesicherte Begehung solcher Routen ist einfach sehr riskant. Der Spielraum für Fehler liegt quasi bei null. Ich habe mal irgendwo eine Definition von T6 gelesen, die ungefähr so lautete: „Wenn du ausrutschst, bist du tot.“ Vielleicht etwas plakativ – aber wenn man sich die Unfallmeldungen von Jubiläumsgrat und Co. durchliest, auch nicht ganz verkehrt.

Gleiche Bewertung – unterschiedliche Wege

Wie oben erwähnt, ist es schwierig die riesige Vielfalt an Wegen (allein in den Alpen) in ein relativ enges Schema zu packen. Daher kommt es immer wieder vor, dass sich Wege recht deutlich in ihrem Charakter unterscheiden, die eigentlich den gleichen SAC-Schwierigkeitsgrad haben. Und das wird dann auch entsprechend unterschiedlich wahrgenommen. Dazu ein Beispiel zur Veranschaulichung.

Beispiel 1: Wanderweg zum Zugspitzplatt hinter der Reintalangerhütte, T3

Beispiel 2: Wanderweg von der Wimbachgrieshütte zur Hundstodgrube, T3

Beide Wege liegen im Schwierigkeitsgrad T3. Während der Weg zur Zugspitze in diesem Abschnitt aber ein breit ausgebauter Bergweg ist, durfte ich beim Weg zur Hundstodgrube in den Berchtesgadener Alpen schon ganz gut zulangen – ohne die Hände wäre es schwierig geworden. Wie kann das sein, wenn doch beide Wege T3 sind? Sollten die dann nicht auch gleich aussehen?

Grob gesagt gibt es dafür zwei Hauptgründe:

Große Bandbreite an Geländeformen

Ab dem Schwierigkeitsgrad T3 weist die SAC-Skala innerhalb der T-Grade eine recht große Bandbreite an Geländeformen auf. Nehmen wir mal „Schrofen“, die charakteristischen, felsigen Steilhänge im Gebirge. In der Natur treten Schrofen in einem fast unendlich großen Formenreichtum auf. Diese Vielfalt lässt sich nur ansatzweise mit allgemeinen Begriffen wie „leicht“ oder „schwer“ beschreiben. Eine Skala kann hier unmöglich jeden Einzelfall abbilden – dementsprechend variieren auch die möglichen technischen Schwierigkeiten.

Nur die schwierigste Stelle wird bewertet

Die Bewertung der SAC-Skala bezieht sich, wie wir ganz oben festgestellt haben, immer nur auf die jeweils schwierigste Stelle einer Route. Nehmen wir mal an diese Stelle ist sehr kurz, beispielsweise eine einzelne steile Schrofe, die wir unter Zuhilfenahme der Hände hochkraxeln müssen. Der Rest des Weges ist ein normaler Bergweg. Die Bewertung wäre T3. Die gleiche Bewertung würde aber auch Zustande kommen, wenn der ganze Weg, oder ein großer Teil davon, aus diesen Schrofen bestehen würde. Natürlich würdest du diesen Weg in der Regel als viel schwieriger wahrnehmen.

Erhöhter Schwierigkeitsgrad bei Wegen

Um diese Vielfalt zumindest ein Stück weit zu berücksichtigen, verwenden einige Autoren die Zusätze + und –. Damit soll angezeigt werden, dass eine Tour einen höheren oder niedrigeren Schwierigkeitsgrad aufweist, als andere Touren der gleichen Kategorie. Eine besonders schwere T3-Tour wird dann beispielsweise als T3+ bewertet. Das kommt aber eigentlich nur bei Touren ab T3 vor, da es hier schon eine größere Bandbreite an technischen Schwierigkeiten gibt, die auch wirklich sicherheitsrelevant sind.

Eine Tour als T1+ oder T2+ zu bezeichnen ist eigentlich überflüssig. Es wäre selbst bei erhöhter Schwierigkeit immer noch eine vergleichsweise leichte Tour. Bei Touren ab T3 lohnt es sich aber schon, genau hinzuschauen, was diese Wanderung im Einzelnen so schwierig macht und was zu dem Zusatz + führt. Das gilt dann vor allem ab T4. Eine Tour mit T4+ stellt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine ordentliche Herausforderung dar. Gleiches gilt natürlich auch für T5- und T6-.

Unterschiedliche Bewertungen in der SAC-Wanderskala

Wie gut funktioniert die SAC-Wanderskala in der Praxis? Meiner Erfahrung nach ziemlich gut. Neben den oben erwähnten Punkten gibt es aber eine weitere Kleinigkeit, die manchmal für Verwirrung sorgt. Das ist der Fall, wenn Touren teilweise unterschiedlich bewertet werden. Es ist dann meist so, dass der eine Autor eine Stelle z.B. als T3+ bewertet, während sie beim nächsten schon unter T4 fällt. Das tritt vor allem bei den Mitmachmach-Portalen wie hikr.com auf, wo Nutzer erstmal ungeprüft eine Bewertung abgeben können, die nicht kontrolliert wird.

Teilweise fallen die Unterschiede hier recht deutlich aus. Ich habe bei hikr z.B. schon einen Touren-Bericht gesehen, der den Jubiläumsgrat als T4+ bewertet – eine alpine Exkursion, die vom DAV mit T6 bewertet wird, also deutlich schwieriger. Das wurde dann irgendwann nach entsprechenden Hinweisen anderer Nutzer geändert. Eine gute Idee ist hier, mehrere Quellen zu konsultieren (siehe den Hinweis oben). In der Regel ergibt sich aus den einzelnen Bewertungen ein Mittelwert, der dann meistens ziemlich nah an der Realität ist.

Top-Tips für Bergwanderer

Damit ist eigentlich fast alles gesagt, was du zum Verständnis der SAC-Skala brauchst. Aber – die Theorie ist eine Sache, eine echte Wanderung im Gebirge eine ganz andere. Zum Schluss daher noch ein paar schnelle Anfänger-Tipps, die dir den praktischen Umgang mit der SAC-Skala etwas erleichtern.

Einfach anfangen

Wenn du noch nie oder nicht so oft in den Bergen wandern warst, würde ich mich erstmal auf Routen bis maximal zum SAC-Schwierigkeitsgrad T3 beschränken und gerade bei den T3-Routen genau hinschauen und aufmerksam die Beschreibung lesen. Es gibt da durchaus einsteigertaugliche Wanderungen. Genauso gut können diese Touren aber auch viel zu schwer sein, vor allem konditionell.

Nicht unter Druck setzen lassen

In der Regel wirst du irgendwann selbst wissen, wann du dir mehr oder schwierigere Touren zutrauen kannst. Wichtig finde ich: Sich nicht selbst unter Druck setzen. Es besteht kein Zwang, dass du so schnell wie möglich unbedingt eine besonders schwierige Route machen musst. Bergwandern ist kein Leistungssport. Man kann das auch nicht wirklich „trainieren“ so wie man z.B. für einen Marathon trainieren würde. Das ist eine langsame Entwicklung, die bei jedem anders abläuft und vor allem davon abhängt, wie häufig du in den Bergen unterwegs bist.

Anspruchsvoll heißt nicht besser

Manche Leute machen überhaupt nie irgendwelche besonders anspruchsvolle Touren im Grad T4 und höher und das ist auch völlig okay. Es geht ja vor allem darum, dass du selbst Spaß an der Sache hast. Und auch wenn „anspruchsvoll“ irgendwie immer automatisch wie „besser“ klingt: Bei der Bewertung einer Tour heißt das erstmal nur, dass es technisch schwierigeres Gelände ist. Wenn dir das nicht zusagt – lass es sein und höre einfach auf dein Bauchgefühl.

Immer auf dein Bauchgefühl hören

Zum Thema Bauchgefühl: Es ist generell eine sehr gute Idee darauf zu hören, gerade bei den schwierigeren Touren im Bereich T4 oder T5. Ich bin mir bei solchen Routen nie zu schade umzudrehen, wenn es mir zu schwierig vorkommt oder ich nicht in Form bin – einfach, weil das Risiko hier größer ist. Bei diesen schweren Exkursionen ist auch wirklich wichtig, dass das Wetter passt. Solche Touren macht man nur bei absolut optimalen Top-Bedingungen.

Mit erfahrenen Leuten wandern

Als ich 2016 wieder angefangen habe zu wandern, bin ich die ersten drei Jahre ausschließlich mit anderen Leuten in die Berge gegangen, die deutlich mehr Ahnung hatten als ich. Das würde ich Anfängern auch empfehlen. Selbst wenn du jetzt ein bisschen was über die SAC-Skala weißt, kann das nicht die Erfahrungen ersetzen, die du draußen machst. Und da ist es immer besser, wenn jemand dabei ist, der dir bei Problemen helfen kann.

Dir gefällt dieser Artikel? Dann unterstütze mich und lade mich zu einem virtuellen Kaffee ein.

Ohne Kaffee komme ich morgens nicht raus und kann keine neue Abenteuer erleben:)

Hinweis: Der Artikel enthält mit Sternchen * markierte Affiliate-Links, die zu Onlinehändlern wie Amazon führen. Wenn du auf einen solchen Link klickst und etwas kaufst, erhalte ich einen geringen Anteil, mit dem ich diesen Blog finanziere. Für dich ist das die beste Art Dankeschön zu sagen, wenn dir der Beitrag gefallen hat. Selbstverständlich entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten.

Hast du noch Fragen oder Anmerkungen zur SAC-Wanderskala? Dann nichts wie ab in die Kommentare – ich freue mich, von dir zu hören!

Sag mir deine Meinung!