Hinweis: Dieser Artikel ist Teil 2 einer Serie über meine Wanderung auf dem Vilcabamba Trail – eine über 200 Kilometer lange selbstgeplante Tour durch einige der spektakulärsten und einsamsten Landschaften der peruanischen Anden.

In diesem Artikel:

- Die Planung der Tagesetappen

- Wie kommt man an Infos über das Touren-Gebiet?

- Planung von Nachschub und Proviant

- Die richtige Ausrüstung für die Anden

- Sicherheit und Kommunikation

Der Plan stand fest. Ich würde durch die Cordillera Vilcabamba in Peru wandern. Ich war, wie es so schön heißt, „commited“. Aber im Moment war das erst mal nur ein Traum. Jetzt galt es, diese vage Idee und meine grobe Route in eine tatsächlich in der Realität umsetzbare Tour zu verwandeln.

Die offensichtliche Herausforderung: Ich konnte mir dazu nicht einfach einen Wanderführer besorgen oder mal schnell eben im Internet googlen, wie man das bei den bekannten Trekking-Touren Perus macht, sagen wir mal auf dem Huayhuash Circuit oder dem klassischen Inka-Trail. Zu dieser Route gab es bis auf das erste Teilstück nach Choquequirao keine wirklich brauchbaren Informationen – auch nicht im spanischsprachigen Netz.

Nein… hier würde mir nichts einfach auf dem Silberteller präsentiert werden. Ich musste das alles selbst planen und entsprechend durchdenken – einschließlich möglicher Notfälle und unvorhergesehener Schwierigkeiten. Aber das war eben die Kehrseite, wenn man sich in so ein Abenteuer stürzen wollte. Und es war ein Preis, den ich zu zahlen bereit war.

Im Folgenden will ich meine Überlegungen mal etwas detaillierter beschreiben.

Die Planung der Tagesetappen

Im ersten Schritt ging es erstmal darum, die Route auf realistische Tagesetappen herunterbrechen. Realistisch heißt in diesem Fall: Eine Tagesetappe, die zu meinem körperlichen Leistungsvermögen passt und die ich mit großer Wahrscheinlichkeit auch wie geplant beenden würde. Im Gebirge achte ich bei der Planung vor allem auf die folgenden beiden Punkte:

- Nicht zu viele Höhenmeter pro Tag

- Nicht zu viele Kilometer Strecke pro Tag

Da ich größtenteils auf unbekannten Wegen unterwegs sein würde, musste ich hier besonders vorsichtig sein. Einerseits für den Fall, dass die Wege zu schwer begehbar wären und ich nicht viel Strecke machen könnte. Andererseits auch für die Möglichkeit, dass ich den Weg verlieren und/oder mich zumindest zeitweise verlaufen würde.

Beides sind Sachen, die ich in der Vergangenheit bereits auf Touren in abgelegenen Gebirgsregionen erlebt habe, z.B. in der norditalienischen Val-Grande-Wildnis oder zwischen den einsamen Gipfeln des Kaçkar-Gebirges in der Osttürkei. Dieses Risiko besteht generell immer und wird größer, je einsamer und unerschlossener das Tourengebiet ist. Daher empfiehlt sich in solchen Gegenden eine defensive Tourenplanung, die genügend Spielraum für unvorhergesehen Ereignisse lässt.

In den peruanischen Anden würde erschwerend die große Höhe dazukommen. Schon der Start der Tour lag bei 3.000 Metern über dem Meeresspiegel – und ich würde regelmäßig in Gegenden kommen, die bis knapp 5.000 Meter reichen. Von meinen Eskapaden im Himalaya hatte ich noch gut in Erinnerung, wie langsam man sich in solchen Höhen bewegt – selbst nach einer mehrtägig erfolgten Akklimatisierung.

Wichtig: Den schweren Rucksack berücksichtigen

Was ich natürlich auch nicht vergessen durfte: Der Rucksack würde schwer werden, sehr schwer. Schließlich wollte ich diese Tour ohne Führer, ohne Träger mit Maultier und ohne sonstige Unterstützung machen. Nur ich, mein Rucksack und die komplette Camping-Ausrüstung. Ein richtiges Oldschool-Trekking am anderen Ende der Welt auf eigene Faust – und da kommt zwangsweise einiges an Gepäck zusammen.

Ich brauchte ein solides Zelt, Bekleidung mit ausreichend Reserven für Wetterstürze, einen warmen (und damit auch schwereren Schlafsack) und vor allem jede Menge Platz für Proviant. In den Anden gibt es keine komfortablen Full-Service Berghütten wie in den Alpen und auch die Möglichkeiten, unterwegs Nachschub zu besorgen, waren eingeschränkt – so viel hatte mir der Blick auf die Karte bereits verraten. Ich durfte mich also darauf einstellen, Essen für jeweils 8 bis 10 Tage am Stück mitzunehmen.

Eine Tour im Ultraleicht-Trekking-Stil konnte ich mir damit schon mal direkt abschminken. Wenn ich irgendwo zwischen 15 und 20 Kilogramm Gesamtgewicht landen würde, durfte ich mich sehr sehr glücklich schätzen. Und das ist immer noch verdammt viel, wenn man einen Rucksack tagelang durch steile Gebirge schleppt (tatsächlich wurden es am Ende etwa 19 Kilo am Start der Tour).

15 Kilometer und 1.000 Höhenmeter als tägliches Limit

Mit all dem im Hinterkopf setzte ich mir ein Limit von 15 Kilometern und rund 1.000 Höhenmetern als realistisch zu schaffendes Tagesziel. Das klingt für die Sportskanonen unter uns vielleicht erstmal wenig. Aber zumindest für mich hat sich das in der Vergangenheit ganz gut als Messlatte bewährt, die ich mehrere Tage am Stück in unbekanntem Gebirgs-Terrain mit einem schweren Rucksack durchhalten kann. Und ich war mir ziemlich sicher, dass ich das nach voriger Akklimatisierung auch in den Anden packen würde.

In der Realität würde ich ohnehin mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger pro Tag wandern. Schließlich musste ich auch die äußeren Bedingungen des Hochgebirges berücksichtigen. Konkret waren mir dabei die folgenden 3 Punkte wichtig:

- Ich wollte nicht mehr als eine große Pass-Überquerung pro Tag machen

- Der Lagerplatz am Tagesende sollte möglichst eben und windgeschützt sein, bestenfalls keine exponierten alpinen Camps

- Der Lagerplatz sollte möglichst in der Nähe einer Wasserquelle liegen, im Idealfall an einem Bach

Wie findet man geeignete Lagerplätze?

Für die erste Hälfte der Tour waren in der Karte erfreulicherweise mögliche Lagerplätze eingezeichnet, die diese Bedingungen zumindest augenscheinlich erfüllten. Danach musste ich mich für das Finden geeigneter Plätze an den in der Karte eingetragenen Gewässern und den Höhenlinien orientieren. Die grobe Regel: Je weiter die Höhenlinien auseinander sind, desto flacher ist das Gelände. Und desto größer ist auch die Chance, einen guten Platz zum Zelten zu finden.

Das funktioniert meiner Erfahrung nach meistens recht gut, wobei man aus einer Karte nie genau zu 100% schließen kann, wie das Gelände wirklich aussieht. Aber das ist ein überschaubares Risiko. Wenn man ungefähr weiß, wo es flach genug ist, findet man in der Regel immer einen geeigneten Zeltplatz – auch wenn der dann vielleicht nicht ganz perfekt ist. Wichtig ist hier, auch genügend Zeit für die Suche einzuplanen.

Wie komme ich an Wasser?

Wasser ist in vielen Gebirgen relativ häufig zu finden, vor allem wenn die Berge ausreichend hoch sind, dass ganzjährig Schnee liegt oder Gletscher vorhanden sind. Schnee und Eis schmelzen ab einer gewissen Höhe ab und fließen als Gebirgsbäche in die Täler ab. Das ist nicht immer und überall so, aber man kann sich da schon ganz gut drauf verlassen. In den meisten Gebirgen wird man früher oder später fast immer auf irgendeine Art von Wasserquelle stoßen.

Mit über 6.000 Metern an den höchsten Punkten war die Cordillera Vilcabamba auf jeden Fall hoch genug, Gletscher gab es auch. Dementsprechend durfte ich davon ausgehen, dass die in den Karten eingezeichneten Flüsse, Bäche und Seen auch in der Trockenzeit Wasser führten. Zur Sicherheit würde ich mich aber nochmal vor Ort bei den Einheimischen in den umliegenden Dörfern am Rand des Gebirges darüber informieren.

Knackpunkt: Die hohen Pässe

Die Pässe waren durchaus ein Knackpunkt: Bei der Tour würde ich ungefähr zwischen 12 und 15 Pässe überqueren, je nachdem, was man als Pass ansieht. Das war auf jeden Fall ein echter Hammer, zumal die meisten dieser Pässe über 4.000 Meter lagen. Das fertige Höhenprofil der Tour sah stellenweise furchteinflößend aus: Ein einziges Auf und Ab – fast jeder Tag mit einem harten, steilen Aufstieg und direkt danach auf der anderen Seite wieder genauso steil runter. Und all das mit einem knapp 20 Kilo schweren Rucksack!

Mit der Regel „Nur ein Pass pro Tag“ schaffte ich es dennoch, die Strecke in erträgliche Etappen einzuteilen. Es würde definitiv immer noch hart werden, aber im Bereich des Möglichen. Wie zu erwarten war, kam ich am Ende auf einige Etappen, die nicht ganz in mein 15-Kilometer-Schema reinpassten. An einem Tag würde ich z.B. nur knapp 5 Kilometer laufen, dafür 1.400 Höhenmeter machen. Eigentlich viel zu wenig Strecke, aber mehr wollte ich mir bei so einem Anstieg nicht zumuten. Generell plane ich meistens lieber defensiv. Wenn ich in Wirklichkeit mehr schaffe – dann kann ich das ja immer noch vor Ort entscheiden und den Plan entsprechend ändern.

Das Ergebnis: In 24 Etappen durch die Vilcabamba

Nachdem ich die Route durch dieses Raster gejagt hatte – meine eigenen Anforderungen bzw. das persönliche Leistungsvermögen einerseits und die äußeren Bedingungen andererseits – kam ich am Ende auf 24 Etappen. Diese Etappen erfüllten nicht alle zu 100% genau meine Idealvorstellung (15 Kilometer, 1.000 Höhenmeter). Aber es kam ziemlich nah ran. Mehr konnte ich nicht erwarten. In der Realität gibt es ohnehin meistens Abweichungen. Aber als Planungsgrundlage war das ganz ordentlich.

(Am Ende war ich etwas schneller und bin auf 21 Tage einschließlich Zwischenstopp in Machu Picchu gekommen.)

Die Route habe ich übrigens mit dem Online-Tourenplaner von Outdoor Active geplant. Dieses Tool benutze ich seit langem. Man kann sich da bequem mit ein paar Mausklicks einen Track zusammenbasteln und das ganze auch noch abspeichern und als GPS-Track exportieren – selbst in der kostenlosen Basis-Version.

Den fertigen Track habe ich dann mal in Google Earth hochgeladen. Das ist auch ganz nützlich, denn im 3D-Modus von Google Earth kann man sich anschauen, wie das Gelände und das topografische Profil zumindest ungefähr aussieht. Dabei muss man schon ein bisschen aufpassen, denn es ist immer noch eine grobe Vereinfachung der Realität. Aber für einen ersten Eindruck ist das definitiv hilfreich.

Die Route im 3D-Modus von Google Earth:

So habe ich mir Infos über das Touren-Gebiet geholt

Im nächsten Schritt wollte ich mir doch noch ein paar weitere Informationen zu dem Gebirge holen. Bei unbekannten Gebieten benutze ich dazu neben topografischen Karten häufig Google Maps bzw. Google Earth. Mit der Satelliten-Ansicht bekommt man hier schon mal eine recht gute Vorstellung, wie das Gelände aussieht. Außerdem sind häufig auch POIS (Points of Interest) eingetragen – mit etwas Glück auch ein paar Fotos von der jeweiligen Location.

Ebenfalls hilfreich, wenn man sehen will, wie ein Gebiet in Wirklichkeit aussieht, ist YouTube. Bei bekannten Gegenden findet man hier meist jede Menge Filme und Videos. In meinem Fall gab es leider nur ein paar unscharfe spanische Videos von Peruanern, die von Choquequirao nach Machu Picchu gelaufen waren. Das war nicht gerade viel und auch nur ein winzig kleiner Teil der Tour.

Eine unerwartete Hilfe an dieser Stelle war hier die deutsche Outdoor-Community. Auf die kann man sich wirklich immer verlassen! Auf den bekannten Outdoor-Seiten, eine wahre Fundgrube für ausgefallene Exkursionen in die abgelegensten Gebiete dieser Erde, fand ich auch einige Tourenberichte zu Peru. Es waren also tatsächlich schon mal ausländische Wanderfreunde vor mir in diesem Gebirge abseits der normalen Routen unterwegs gewesen.

Konkret handelte es sich um zwei Berichte, die zwar schon einige Jahre alt waren, aber viele interessante Informationen enthielten:

Vor allem der zweite Bericht von Nutzer berniehh (übrigens einer der wahrscheinlich erfahrensten deutschen Trekker überhaupt) war für mich interessant. Vor über 10 Jahren hatte berniehh eine zumindest teilweise ähnliche Route durch die Vilcabamba gemacht, wie ich sie plante. Allerdings ohne den Abstecher nach Vitcos, ohne die Durchquerung des Pallkay-Massivs nach Osten und mit ein paar mehr weglosen Abschnitten im zentralen Teil. Auf jeden Fall konnte ich dem Beitrag schon mal entnehmen, dass es kein Ding der Unmöglichkeit war, dieses Gebirge zu durchqueren.

(An dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Dank von mir an berniehh und Intihuatana. Falls ihr das lest – eure hochspannenden Reiseberichte waren Inspiration und Riesenhilfe zugleich!)

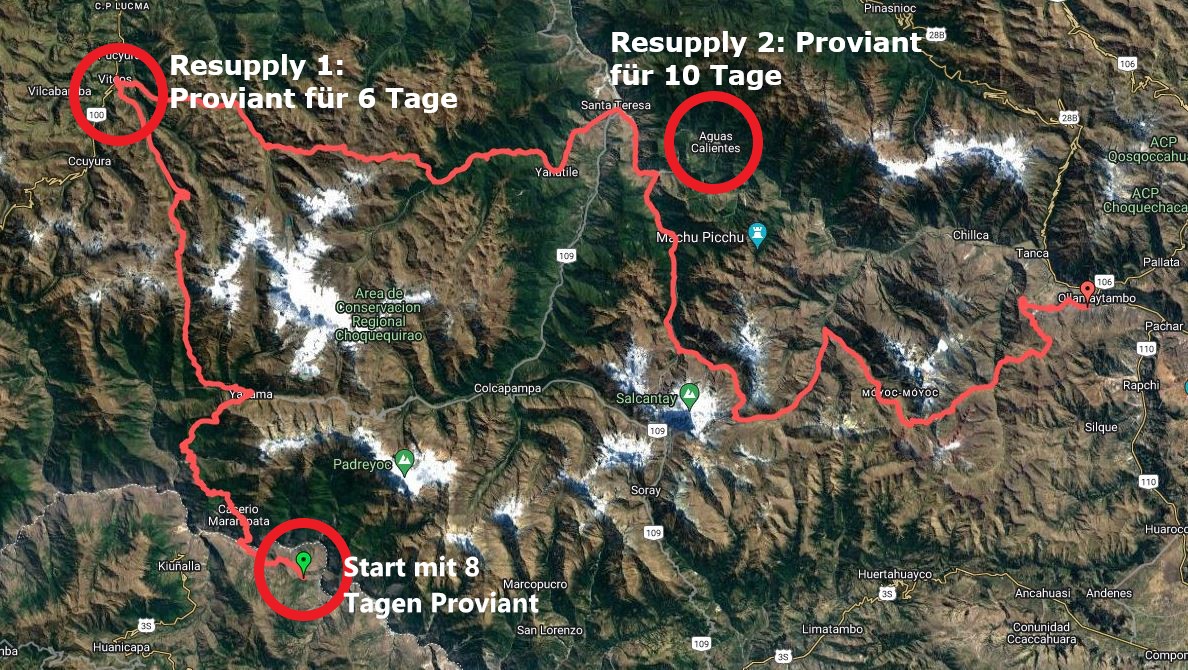

Nachschub und Proviant

Eine Sache, die mich natürlich auch beschäftigte: Wie viel Proviant musste ich mitnehmen? Bei längeren Wanderungen mit wenig Infrastruktur geht es hier vor allem um eine Frage: Wie oft komme ich durch Siedlungen durch, an denen ich Proviant nachkaufen und gegebenenfalls meine technischen Geräte (Handy, Powerbank etc.) aufladen kann. Auf der Karte konnte ich hier drei größere Zwischenstopps erkennen:

- Yanama

- Huancacalle

- Aguas Calientes

Im nächsten Schritt schaute ich mir diese Orte mal etwas genauer auf Google Maps an. Das ist gerade bei Städten und Siedlungen wirklich eine tolle Sache, denn dort sind teilweise selbst in den entlegensten Gebieten der Welt erstaunlich viele Informationen hinterlegt. Manchmal sogar Läden, Supermärkte, Restaurants und Hotels, wo man es nie vermuten würde.

In Yanama und Huancacalle waren die Informationen relativ spärlich. Aber immerhin gab es dort wohl Campingplätze und die Dörfer sahen zumindest groß genug aus. Erfahrungsgemäß gibt es in größeren Orten mit Straßenanschluss immer auch einen Laden mit Lebensmitteln – schließlich müssen sich die Anwohner ja auch irgendwie versorgen. Bei Aguas Calientes machte ich ohnehin mir keine großen Gedanken. Schließlich ist das der Ort, in dem die Touristen vor dem Besuch von Machu Picchu übernachten. Dort dürfte es kein Problem sein, einen Laden zu finden und Proviant aufzustocken.

Wie viel Proviant musste ich mitnehmen?

Die groben Etappen für jeden Tag hatte ich. Und ich wusste jetzt auch, wo ich mit großer Wahrscheinlichkeit Essen nachkaufen konnte. Im nächsten Schritt konnte ich mir also genau überlegen, wie viel Essen ich jeweils mitnehmen musste. Dazu teilte ich mir die Route in mehrere Abschnitte ein, nämlich zwischen den Orten, wo ich Proviant nachkaufen würde.

Übersicht der Resupply-Stationen auf der Route:

(Tatsächlich war Aguas Calientes ein schlechter Ort für einen Resupply. Es gibt dort gefühlt 1 Millionen Cafés, Eisdielen und Cocktail-Bars, aber gerade mal einen bescheidenen kleinen Supermarkt und ansonsten nur eine Handvoll Tiendas, in denen man hauptsächlich Snacks bekommt. Es ging aber gerade so.)

Zum Kochen wollte ich den Gaskocher mitnehmen, das Gas würde ich mir vorher in Cusco holen. Dass man das dort bekommt, hatte ich schnell rausgefunden, ebenfalls über Google Maps. In Städten gibt man dazu einfach den Namen des jeweiligen Orts und den Suchbegriff „Campingstore“ in das Suchfeld ein. Falls es einen Laden mit Outdoor-Equipment gibt, bekommt man ihn anschließend angezeigt. Das funktioniert meiner Erfahrung nach überall auf der Welt.

Ursprünglich wollte ich eigentlich auf der Hälfte der Tour in Aguas Calientes neues Gas besorgen. Zum Glück kaufte ich mir in Cusco aber gleich am Anfang eine 500-Gramm-Kartusche. Das war eigentlich nur eine Vorsichtsmaßnahme, hat mich am Ende aber gerettet. In Aguas Calientes konnte man nämlich, wie erwähnt, kein Camping-Equipment nachkaufen. Ich habe also das komplette Gas für die Tour von Anfang an dabeigehabt.

Reserven für Notfälle

Die Versorgung mit Proviant war also sichergestellt. Nicht zu 100%, aber so gut wie ich das aus dem Ausland machen konnte. Ich musste aber auch für den Fall planen, dass ich irgendwann nicht mehr weiterkommen würde. Daher brauchte ich ein paar Reserven. Für den längsten Abschnitt ohne Resupply von Machu Picchu bis Ollantaytambo hatte ich z.B. mit 10 Tagen kalkuliert. Aber was wäre, wenn ich irgendwann nach 8 Tagen mitten in den Bergen an einen Punkt gelangen würde, an dem es nicht mehr weiterging, z.B. durch einen Erdrutsch? Diese Möglichkeit würde definitiv bestehen.

Ganz konnte ich dieses Risiko nicht minimieren und ich bin auch ehrlich: Ich hab das ein bisschen nach dem Motto „Pi mal Daumen“ gelöst. Zusätzlich zu den jeweils geplanten Rationen für jeden Tag nahm ich Essen für zwei volle zusätzliche Tage pro Wegabschnitt (d.h. die Strecke zwischen dem Nachkaufen) als Notreserve mit.

Meine Überlegung war dabei die folgende:

Wenn ich nach 9 Tagen Strecke in der Wildnis zwischen Machu Picchu und Ollantaytambo in eine Sackgasse gerate und umkehren muss, also der absolut maximal denkbare Worst Case, hätte ich an diesem Punkt mit den zusätzlichen Reserven noch Essen für 3 Tage (9 Tage Proviant verbraucht, also 1 Tag übrig, plus 2 Tage Reserven). Gesetzt den Fall, ich würde für den Rückweg wieder 9 Tage brauchen, müsste ich 6 Tage davon hungern.

Bekanntlich kann der Mensch in Extremsituationen aber gut eine Woche ohne Essen überleben. Also länger als die 6 Tage, die ich ohne Essen auskommen müsste (in Wirklichkeit sogar noch viel länger). Nicht, dass ich es darauf ankommen lassen wollte. Und natürlich könnte schlechtes Wetter die hohen Pässe verriegeln, so dass ich wie in einer Mausefalle in einem der abgeschiedenen Täler festsitzen würde. Aber ganz ohne Risiko ging es eben nicht – und das war ja doch nur ein ziemlich hypothetisches Szenario. Selbst im Notfall würde ich es schon wieder irgendwie zurückschaffen.

Um mich noch ein bisschen weiter abzusichern, machte ich mich auf die Suche nach möglichen Ausstiegspunkten. Damit sind Punkte gemeint, an denen man eine Tour im Fall von unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Notfällen vorzeitig beenden kann. Das ist gerade bei abgelegenen Gebieten ohne Infrastruktur wichtig. Man sollte hier immer einen Plan B haben, um im Fall der Fälle so schnell wie möglich selbständig zurück in die Zivilisation zu kommen.

Tatsächlich entdeckte ich einige alternative Wegen, die aus den Bergen zurück zu größeren Straßen führten. Im abgelegensten Teil der Wanderung wäre ich etwa 3 bis 4 Tagesreisen von der nächsten Straße entfernt. Das ist schon ganz beachtlich, wenn man bedenkt, dass das kein leicht zugängliches, besiedeltes Flachland ist, sondern ein wild zerklüftetes, menschenleeres, an den höchsten Punkten über 6.000 Meter hohes Gebirge, und die Zugänge einzig über die steilen Hochpässe erfolgen. Aber es war besser als nichts und erschien mir ein vertretbares Risiko.

Zum Thema Essen: Dazu werde ich demnächst noch mal einen eigenen Artikel schreiben. Die Auswahl in Peru war aber ziemlich gut. Man findet dort ein großes Sortiment an gesunden Lebensmitteln mit hohem Nährwert, vieles davon auf Quinoa-Basis, dem „Power-Food“ der Anden. Basis für mein tägliches Abendessen waren Instant-Nudeln. Dazu gab’s meist getrocknetes Sojafleisch, ein paar Löffel Olivenöl und Quinoa-Flocken bzw. Quinoa-Mehl. Tagsüber Knackwürste, Erdnüsse, Müsliriegel und natürlich – unverzichtbar – ausreichend Snickers.

Die richtige Ausrüstung für die Anden

Nachdem ich die Sache mit dem Proviant und der Versorgung geklärt hatte, ging es daran, die passende Ausrüstung für die große Trekking-Tour in den Anden zusammenzustellen. Wie immer gilt hier: Die Ausrüstung sollte so gut wie möglich zu den Anforderungen der Tour passen. Konkret geht es dabei um Fragen wie:

- Welches Klima erwartet mich? Welche Bekleidung brauche ich dafür?

- Wie sieht das Terrain aus? Welche Wanderschuhe brauche ich dafür?

- Wie viel Proviant benötige ich? Ist der Rucksack groß genug dafür?

- Brauche ich spezielle sicherheitsrelevante Ausrüstung?

Wer schon einige Trekkingtouren gemacht hat, wird meist schon ein bisschen was an Ausrüstung bei sich im Schrank haben. So war das auch bei mir: Vieles hatte ich schon, einiges musste ich mir aber neu besorgen.

Rucksack

An erster Stelle einen größeren Rucksack, denn mit meinem 50-Liter-Leichtrucksack Hyberg Attila würde ich nicht so viel Essen transportieren können. Meine Wahl fiel auf den Exped Thunder 70* – ein Trekking-Rucksack mit 70 Liter Volumen, der mit knapp 1 Kilogramm Gewicht auch nicht zu schwer war. Den Rucksack testete ich im Frühjahr vor der Reise auf einer 10-tägigen Tour auf dem Lykischen Weg in der Türkei, das Ergebnis war vielversprechend.

Schlafsack

Weiterhin brauchte ich einen neuen Schlafsack für tiefe Temperaturen. Alle Berichte über die Anden sprachen von Temperaturen bis -10 Grad in der Trekking-Hauptsaison des peruanischen Winters, also unserem Sommer. Dafür war mein Katabatic Palisade Quilt* mit einer Komfort-Grenze von 0° Grad nicht ausreichend. Da ich mit diesem Modell aber rundum zufrieden bin, kaufte ich mir einfach die wärmere Version, den Katabatic Sawatch* mit einer Komfort-Temperatur bis etwa -9 ° Grad.

Zelt

Ein neues Zelt wollte ich mir eigentlich nur ungern kaufen. Aber ich hatte mit meinem bewährten MSR Hubba Hubba NX ja auch schon ein ganz gutes Dreijahreszeiten-Modell. Von dem was ich vorher über die Anden gelesen hatte, sollten extreme Stürme und Regen in der Trekking-Saison kein größeres Problem sein. Das einwandige Ultraleichtzelt Lunar Solo* mitzunehmen war mir aber doch etwas zu riskant. Im Rückblick eine gute Entscheidung, da in den großen Höhen Kondensation ein Dauerthema war. Mit einem Einwand-Zelt hätte das sicher keinen Spaß gemacht.

Isomatte

Auch hier hatte ich bereits eine Matte, nämlich die bekannte Thermarest Neoair Xlite*. Mit einem R-Wert von 3,2 auch für Minusgrade ausgelegt, das sollte soweit passen. Leider rissen ungefähr auf der Mitte der Tour einige der internen Kammern, und zwar ausgerechnet im abgelegensten Teil des Gebirges (natürlich, wo auch sonst). Mehr dazu im Reisebericht. Das war höchst unangenehm und das konnte man auch nicht reparieren, aber ich hab’s überlebt. Danach kaufte ich mir in Cusco eine neue Isomatte der peruanischen Outdoor-Marke Tatoo Adventure Gear.

Schuhe

Für diese Tour besorgte ich mir neue Wanderschuhe mit knöchelhohem Schaft und wasserdichter Goretex-Membran und zwar die Meindl Lite Hike Gtx*. Zum einen, weil der Rucksack schwerer sein würde und ich ein bisschen zusätzlichen Schutz wollte. Zum anderen, weil man in den hohen Bergen sehr häufig das Problem mit matschigen Wegen und schlammigem Untergrund durch abschmelzendes Wasser von den Gletschern hat.

Die Lite Hike werden von Meindl zwar in der Kategorie A gelistet, also als Leichtwanderschuhe. Im Endeffekt waren diese Schuhe aber eine gute Wahl. Das Terrain war (technisch) überwiegend recht einfach. Schlammige Böden und überschwemmte Wege gab es aber wie erwartet einige. Der Wasserschutz war also durchaus sinnvoll (auch wenn die Schuhe nicht 100% dichthalten).

Bekleidung

Bekleidungstechnisch hatte ich ebenfalls bereits alles am Start. Im Prinzip unterscheiden sich die Anden, zumindest beim Wandern, in dieser Hinsicht auch nicht groß von anderen Hochgebirgen. Die Anforderungen sind ungefähr gleich wie in den Alpen. Wichtig war hier vor allem ein solider Regenschutz, warme Kleidung für die Nächte im Zelt und ausreichend Reserven nach unten, falls die Temperaturen mal fallen sollten.

Ich hatte hier fast das gleiche dabei, wie auf meiner „normalen“ Trekking-Packliste:

- 3-lagige Goretex-Regenjacke*

- Dicker Fleecepulli*

- Lange Zip-Trekkinghose*

- 1 T-Shirt aus Merino für tagsüber*

- 1 langes Merino-Shirt für nachts*

- 2 Paar Merino-Unterwäsche*

- 1 lange Thermo-Unterhose*

- Daunenjacke*

- 2 Paar Wandersocken mit hohem Merino-Anteil*

- 1 Merino-Buff*, das ich nachts als Mütze benutzt habe

- 1 Paar dicke Wollsocken für abends

- 1 Paar Sandalen

Eine nennenswerte Neuanschaffung war ein Trekkinghemd mit eingenähtem Moskitoschutz* der Marke Craighopper. Das hatte ich mir eigentlich für die später geplanten Ausflüge in den Amazonas mitgenommen. Es erwies sich aber auch in der Cordillera Vilcabamba als sinnvoll, da in dem warmen Mikroklima der tiefen Schluchten wahre Scharen von Moskitos leben. Das war selbst mit diesem Hemd extrem, ohne wäre ich wahrscheinlich wahnsinnig geworden. Auch dazu mehr im Reisebericht.

Camping-Ausrüstung

Da ich die Tour als autarkes Zelttrekking geplant hatte, musste ich logischerweise das komplette Camping-Equipment mitnehmen:

- Camping-Kocher Soto Windmaster*

- 700 ml Topf Snowpeak Titan*

- Tasse Sea to Summit X-Cup*

- Löffel Toaks Titan*

- Wasserfilter Sawyer Mini + Beutel*

- Trinkflasche Platypus Platy Bottle 2 Liter*

- Reepschnur 5 Meter*

- Stirnlampe Petzl Actic Core*

- Reisehandtuch*

- Kulturbeutel mit Inhalt*

- Feuerzeug*

- Schweizer Taschenmesser*

Technik und Navigation

Wie immer hatte ich mein Navigationsgerät Garmin eTrex 32x zum Navigieren dabei. Einerseits, damit ich unabhängig vom Handy etwas zum Orientieren hatte (und Handys zuviel Strom fressen). Andererseits weil ich die Route auch tracken wollte. Außerdem 10 zusätzliche AA-Batterien als Ersatz. Neue Batterien für den zweiten Teil der Wanderung konnte ich mir in Aguas Calientes kaufen.

Für den absoluten Notfall, d.h. den unwiderbringlichen Komplett-Ausfall aller Geräte, nahm ich noch meinen Suntoo-Kompass* mit. Ich habe ihn am Ende kein einziges Mal gebraucht, aber ich würde eine solche Tour nicht ohne richtigen Kompass machen. Damit kann man im schlimmsten Worst Case zumindest noch sicher die Himmelsrichtung bestimmen.

Strom

Zum Thema Energieversorgung: Ich musste damit rechnen, lange Zeit keinen Strom zu haben. In den Karten waren neben den bereits erwähnten größeren Siedlungen zwar auch immer mal wieder kleine Häuschen und einzelne Gehöfte eingezeichnet. Das war aber höchst unsicher und ich konnte nicht davon ausgehen, dort mal schnell meine Geräte aufladen zu können.

Also besorgte ich mir zusätzlich zu meiner 20.000 mAh Powerbank* noch eine weitere, noch größere Powerbank mit 26.800mAh*. Damit sollte ich bei sparsamem Einsatz bis zu 10 Tage auskommen. Um noch ein bisschen unabhängiger zu sein, holte ich mir zusätzlich noch ein portables Solarpanel*. Das hat mich aber überhaupt nicht überzeugt und war am Ende komplett für die Katz.

Sonstige Technik

Weil ich auch ein bisschen die tollen Landschaften filmen wollte, durch die ich höchstwahrscheinlich kommen würde, besorgte ich mir vorher außerdem noch eine GoPro Hero 9 Action-Cam*. Nicht das neueste Modell, aber noch auf dem Stand der Technik.

Was ich auch dabei hatte: Meine Lumix-Kamera* sowie meinen Tolino-eBook-Reader*. Beide haben diese Tour leider nicht überlebt. Das ist bedauerlich, aber zum Glück kann man Technik reparieren. Die Fotos hatte ich ohnehin meist mit dem Smartphone gemacht. Deutlich ärgerlicher ist, dass ich ca. 1 Monat nach der Tour einige der Speicherkarten der GoPro verschlampte – darunter auch einige wirklich spektakuläre Aufnahmen aus dem besonders wilden Teil der Vilcabamba.

Sicherheit und Kommunikation

Über das Thema Sicherheit machte ich mir natürlich auch einige ernsthafte Gedanken. Nicht so sehr über Überfälle oder Ähnliches. In dieser Beziehung gilt Peru zumindest in den ländlichen Gebieten bis auf ganz wenige Ausnahmen in der VRAEM-Region als sicher. Was mich eher beschäftigte, war die Gefahr eines Unfalls oder eines Absturzes im unzugänglichen Gebirgs-Terrain.

Konkret ging es dabei um zwei Punkte:

- Komplette Abgeschiedenheit: Ich durfte damit rechnen, tagelang keine anderen Menschen zu sehen.

- Kein Mobilfunk-Empfang: Ich würde so gut wie nirgends in den Bergen Empfang mit meinem Handy haben.

Falls mir irgendetwas passieren würde, bestünde praktisch keine Chance, dass irgendjemand etwas davon erfährt oder dass ich das jemandem mitteilen könnte. Natürlich rechnet man niemals mit so einer Situation. Aber Unfälle passieren. Und das war – gerade als Solo-Wanderer – definitiv ein Risiko, das ich irgendwie in den Griff bekommen musste.

Satelliten-Messenger mit SOS-Funktion für den Notfall

Genau aus diesem Grund besorgte ich mir einen Satelliten-Messenger, d.h. einen portablen Empfänger, der auch ohne Mobilfunk funktioniert und mit dem man Nachrichten verschicken und im Notfall einen SOS-Ruf absetzen kann. Es gibt verschiedene Modelle, für meine Zwecke am besten fand ich den Garmin InReach Messenger*.

Mit knapp 300 Euro ist das Gerät nicht ganz preiswert, zumal man auch noch monatliche Gebühren für das Abo und eine Aktivierungspauschale zahlen muss. Aber wenn ich irgendwo mit gebrochenem Bein auf über 4.000 Meter in den Anden liegen würde – was wäre mir in einer solchen Situation dann lieber: Ein paar Euro gespart zu haben oder die Möglichkeit gerettet zu werden?

Natürlich hab ich den SOS-Button (zum Glück) nicht gebraucht. Aber ich konnte ab und zu mal ein paar Nachrichten an meine Familie schicken, dass es mir gut geht. Außerdem kann man sich eine (einfache) Wettervorhersage holen, was gerade im Gebirge auch ganz nützlich ist. Sinnvoll war der Messenger bei einer so abgelegenen Tour ins Unbekannte auf jeden Fall!

Nicht zu unterschätzen: Kommunikation mit den Einheimischen

Eine Sache war mir auch klar: Ich müsste mich irgendwie mit den Einheimischen verständigen können. Erstens, weil ich vieles erst vor Ort in Erfahrung bringen konnte, z.B. ob dieser oder jener Weg begehbar wäre. Zweitens, weil ich alles selbst organisieren würde und daher zwangsweise mit den Leuten reden müsste. Und natürlich drittens, weil ich auch einfach Lust darauf hatte, mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen.

Zeit, um Spanisch zu lernen hatte ich genug, nämlich knapp ein Jahr. Man hat da heute dank Internet viel Möglichkeiten. Bei mir war es eine Mischung aus klassischem Lehrbuch, Online-Tutorials, YouTube-Videos und den sehr empfehlenswerten Lernkrimis aus dem Circon Verlag*. Im Winter davor war ich auch nochmal 2 Monate in Teneriffa, um ein bisschen Praxis zu bekommen.

Nach einem Jahr war mein Spanisch längst nicht perfekt, aber es reichte für einfache Gespräche. Und im Rückblick war das auch eine der sinnvollsten Entscheidungen, vielleicht sogar die wichtigste überhaupt. Es gab etliche Punkte, an denen ich ausschließlich auf die Auskünfte von lokalen Informanten angewiesen war. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Tour ohne Spanisch-Kenntnisse beendet hätte.

(Abgesehen davon hatte ich einige wunderbare Begegnungen, die sonst niemals zustande gekommen wären. Allein dafür hat es sich schon gelohnt.)

Damit war die Planung im Großen und Ganzen abgeschlossen. Die Ausrüstung hatte ich beisammen. Die Tour war – so gut ich das aus dem Ausland ohne genaue Ortskenntnisse machen konnte – geplant. Und ich wusste ungefähr, was ich machen würde, wenn etwas schiefgeht. Natürlich waren noch einige Sachen offen bzw. noch nicht zu 100% klar, z.B. die Anfahrt, das Thema Wasserversorgung oder die Möglichkeit der Lebensmittelversorgung in den Dörfern. Aber das würde ich vor Ort klären, vielleicht auch auf Alternativen ausweichen.

Insgesamt war ich doch ein bisschen Stolz auf das, was ich mir da überlegt hatte. Die Durchquerung der Vilcabamba war jetzt schon deutlich mehr als nur eine verrückte Idee. Es war ein konkretes Projekt mit einem tragbaren, realistischen Konzept. Es war ein Ziel, das tatsächlich im Bereich des Möglichen lag. Ich hatte es geschafft, eine vage Absicht in greifbare, planbare, bezifferbare Tagesetappen zu gießen. Jetzt müsste ich nur noch nach Peru fahren und es machen. Ich war mir sicher, dass es funktionieren würde. Es musste einfach klappen. Der Plan war zu gut.

Wenig wusste ich zu diesem Zeitpunkt von dem, was noch auf mich zukommen würde…

Fortsetzung folgt

Nächster Teil: Durch die Vilcabamba Teil 1: Die Reise beginnt – Auf dem Weg zur Wiege des Goldes

Sag mir deine Meinung!